Wieder einmal gab es die Möglichkeit zum Austausch über Denkmalschutz. Das Format „Denkmalpflege vor Ort“ ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Architektenkammer, Baukammer, und Landesdenkmalamt. Jeweils an einem ganz konkreten Beispiel wird die Zusammenarbeit von Architekt:in, Nutzer:in und Landesdenkmalamt deutlich. Anhand des vorliegenden Ergebnisses können unter Anwesenheit aller Beteiligten Fragen gestellt und Umsetzungen bewertet werden.

Holger Beisitzer, als Mitglied des Arbeitskreises Denkmalschutz in der Architektenkammer Berlin, war mit dabei und erlebte neben der spannenden Architektur auch konstruktive und erfrischende Ansätze und Gedanken zum Denkmalschutz bei der Umsetzung der neuen Nutzung.

Das Kulturquartier Silent Green ist in vielerlei Hinsicht ein schönes Beispiel für gelungenen Denkmalschutz. Dass sich Kulturschaffende eines verlassenen Ortes annehmen, ist nichts Neues. Es gehört jedoch viel Mut und Kreativität dazu, wenn es sich um ein ehemaliges Krematorium handelt. In der Weddinger Gerichtstraße wurde im Herbst 2015 nach über zehnjährigem Leerstand das interdisziplinäre Kulturquartier Silent Green eröffnet.

Das Krematorium selbst hat eine bewegte Entstehungs- und Nutzungsgeschichte. Im Auftrag des Vereins für Feuerbestattungen erbaute William Müller, ein Schüler Adolf Messels, 1909-10 das Krematorium Wedding, das erst im Jahr 1912 als städtische Einrichtung eröffnet wurde, nachdem der preußische Staat die lange umstrittene Feuerbestattung 1911 erlaubt hatte. Noch in der Mitte der 1990er Jahren wurde eine vollautomatische, unterirdische Leichenhalle auf dem Areal errichtet. Aufgrund der geringen Auslastung und seiner innerstädtischen Lage fiel 2002 die Entscheidung, das Krematorium im Wedding zu schließen.

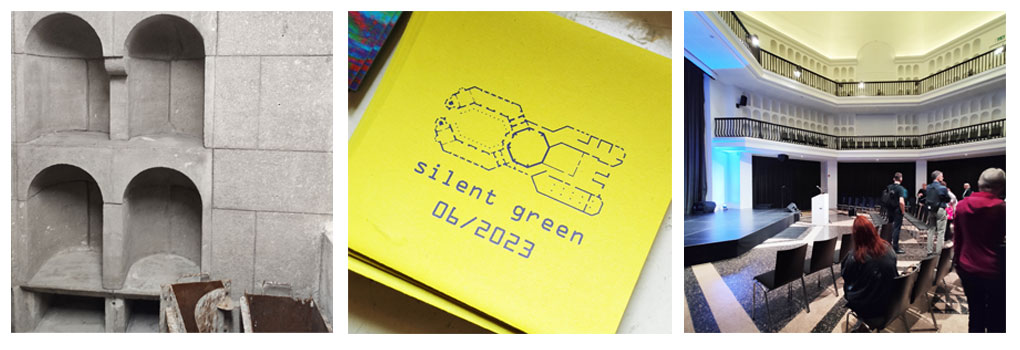

Der lange Leerstand zeigte, wie schwierig eine Nachnutzung sein würde. Bettina Ellerkamp und Jörg Heitmann, die Initiatoren des Silent Green, nahmen 2013 die Herausforderung an und erwarben das Objekt. Es gelang beiden, einen Ort der Trauer in ein lebendiges Kulturquartier zu verwandeln. Aufgrund der spezifischen Raumstruktur war absehbar, dass bauliche Eingriffe nicht vermeidbar sein werden. So war eine der Herausforderungen, die wenig belichteten Kolumbarien mit den eingestellten Urnenwänden zu Büroräumen umzubauen. In die hofseitigen Außenwände fügte man Fensteröffnungen ein und baute einen Teil der Urnenwände zurück. Die ursprüngliche Nutzung als Kolumbarium ist heute noch vor Ort an erhaltenen Nischenwänden nachvollziehbar.

Im ehemaligen Krematorium entstanden Büros, Ateliers, Ausstellungsflächen sowie ein Café. Die historische Kuppelhalle ist Ort für verschiedenste Kulturveranstaltungen. Die 2019 fertiggestellte unterirdische Betonhalle, selbst nicht Denkmal, bietet Platz für Produktionen größeren Zuschnitts aus den Bereichen Film, Musik und Diskurs. Stars wie Sam Smith oder Tilda Swinton waren hier schon Gäste.

Das Café und der Wiesenbereich vor dem Krematorium sind fast immer frei zugänglich und gerade gibt es auch eine frei zugängliche, kostenfreie Ausstellung zur Geschichte des Krematoriums. Schaut mal vorbei.